Wie Macht und Scham das Leben mit Demenz prägen

Unsichtbarek Ketten

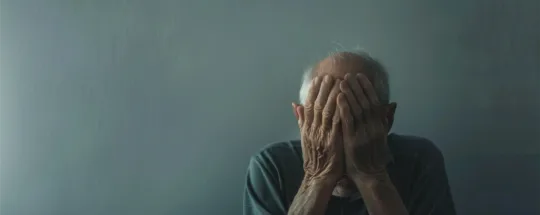

Demenz verändert nicht nur das Gedächtnis – sie verändert auch Beziehungen, Rollen und das Selbstbild. Besonders heikel wird es, wenn Macht und Scham ins Spiel kommen: Pflegende Angehörige, medizinisches Personal und Betroffene selbst geraten in ein unsichtbares Geflecht psychologischer Dynamiken. Dieser Artikel beleuchtet, wie Scham das Leben mit Demenz beeinflusst – und welche Rolle Machtstrukturen dabei spielen.

-

Was bedeuten Macht, Scham und Demenz überhaupt?

Der Begriff „Macht-Scham-Demenz“ beschreibt ein Zusammenspiel dreier Komponenten, die im Umgang mit demenziell veränderten Menschen häufig übersehen werden:

- Macht bezieht sich auf das Ungleichgewicht zwischen betreuenden Personen und Menschen mit Demenz.

- Scham betrifft sowohl Betroffene als auch Angehörige – sie schämen sich für den Verlust von Kontrolle, Fähigkeiten oder für Überforderung.

- Demenz als neurodegenerative Erkrankung schafft die Bühne für diese emotional aufgeladenen Prozesse.

Dieses Spannungsfeld wird besonders relevant in der Seniorenbetreuung zuhause, wo emotionale Nähe, Rollenverschiebung und fehlende professionelle Distanz aufeinandertreffen.

-

Wenn das Gedächtnis geht – und das Selbstbild zerbricht

Ein Mensch mit Demenz verliert schrittweise die Fähigkeit, sein Leben selbstständig zu gestalten. Doch mit dem kognitiven Abbau verschwindet nicht automatisch das Bewusstsein über den eigenen Zustand – besonders in frühen Phasen erleben viele Betroffene den Verlust als beschämend.

Scham als unterschätzter Begleiter

Studien zeigen, dass Schamgefühle ein häufiges, aber wenig thematisiertes Symptom bei Demenz sind. Viele Betroffene entwickeln Strategien, um ihre Defizite zu verbergen – etwa durch ausweichende Antworten, Humor oder Rückzug.

„Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Aber ich habe mich geschämt, es zuzugeben.“ – Aussage eines an Demenz Erkrankten (Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft, 2022)

Diese Form der Scham wird oft von der Umwelt verstärkt: durch korrigierende Bemerkungen, Ungeduld oder durch das Sprechen über statt mit der betroffenen Person.

-

Die unsichtbare Macht der Pflegenden

Pflegende – ob Angehörige oder Fachkräfte – haben enorme Verantwortung. Doch mit dieser Verantwortung geht auch Macht einher. Diese Macht ist nicht immer offensichtlich, kann aber das emotionale Klima entscheidend beeinflussen:

- Entscheidungsmacht: Wer bestimmt den Tagesablauf? Was wird gegessen? Wer darf Besuch empfangen?

- Sprachmacht: Wie wird über die demenzkranke Person gesprochen? Wird sie als Subjekt oder Objekt wahrgenommen?

- Pflegeabhängigkeit: Der körperliche und emotionale Rückzug bei Betroffenen verstärkt das Machtgefälle zusätzlich.

Macht kann ungewollt verletzen

Viele pflegende Angehörige handeln aus Liebe – und dennoch entstehen ungewollt Situationen, in denen Menschen mit Demenz entmündigt werden. Das kann bei kleinen Entscheidungen anfangen und sich bis hin zu Zwangsmaßnahmen in der Pflege steigern. Scham ist dann nicht nur beim Erkrankten präsent, sondern auch beim Betreuenden.

-

Wenn Scham schweigend macht – und Macht Sprachlosigkeit erzeugt

In Familien wird über Demenz oft geschwiegen – aus Angst, aus Überforderung, aus Scham. Das Schweigen schützt kurzfristig, verhindert aber langfristig offene Kommunikation und gegenseitige Unterstützung.

Das Tabu rund um Demenz

Insbesondere in patriarchalen oder sehr traditionellen Familienstrukturen kann Demenz als Makel gesehen werden. Die Folge: Angehörige versuchen, den Zustand zu verbergen. Auch in Pflegeheimen erleben Mitarbeitende regelmäßig Situationen, in denen über, aber nicht mit Betroffenen gesprochen wird – oft aus Zeitdruck, manchmal aus Unkenntnis.

-

Wege zu einem würdevollen Miteinander

Der erste Schritt, um das Macht-Scham-Dilemma aufzubrechen, ist Bewusstwerdung. Nur wer sich der eigenen Rolle und der potenziellen Dynamik bewusst ist, kann neue Wege gehen.

Empowerment statt Entmündigung

- Biografiearbeit: Die Lebensgeschichte der Betroffenen kennen und achten – nicht nur ihre Defizite.

- Validierende Kommunikation: Gefühle ernst nehmen, auch wenn sie auf verzerrter Wahrnehmung beruhen.

- Partizipation ermöglichen: Selbst kleine Entscheidungen fördern Autonomie und Würde.

Auch Pflegende brauchen Unterstützung

- Schulungen und Supervision helfen, Machtbewusstsein zu reflektieren.

- Austausch in Selbsthilfegruppen entlastet emotional.

- Wertschätzung statt Schuldgefühle: Pflege ist nie perfekt – aber immer ein Akt der Menschlichkeit.

-

Beispiel: Frau M., 78 Jahre, lebt mit Alzheimer

Frau M. war früher Lehrerin – klar strukturiert, rhetorisch stark. Nach ihrer Diagnose zog sie sich immer mehr zurück, weigerte sich, Besuch zu empfangen, wurde zunehmend misstrauisch gegenüber ihrem Mann.

Ihr Mann, selbst überfordert, entschied irgendwann allein über ihre Medikamente, ihre Kleidung, ihre Termine. Gespräche wurden kürzer, Befehle häufiger. Als die Tochter eingriff und ein Gespräch moderierte, wurde klar: Frau M. hatte sich geschämt, weil sie Fehler machte – und sich durch die Übernahme aller Entscheidungen entmachtet fühlte.

Ein Wendepunkt: Durch gezielte Biografiearbeit, gemeinsame Rituale und aktivierende Pflege fühlte sich Frau M. wieder als Teil der Familie. Ihr Zustand blieb instabil – doch ihr Lächeln kehrte zurück.

-

Mehr Menschlichkeit durch Achtsamkeit

Macht und Scham sind emotionale Schwergewichte, die unser Miteinander mit Demenz tief prägen. Es braucht Mut, diese Themen anzusprechen – in der Familie, in der Pflege, in der Gesellschaft. Doch wer sich traut, die eigene Rolle zu reflektieren, legt den Grundstein für ein würdevolles Zusammenleben.

Demenz braucht nicht Pflege – sie braucht Beziehung

Haben Sie selbst mit Demenz in Ihrem Umfeld zu tun? Dann fragen Sie sich heute: Wie spreche ich über diese Person? Welche Entscheidungen treffe ich – und warum? Kleine Veränderungen im Denken können Großes bewirken. Holen Sie sich Unterstützung – bei Beratungsstellen, in Pflegekursen, bei Selbsthilfegruppen. Denn Demenz braucht nicht nur Pflege – sie braucht Beziehung. Und Beziehung beginnt mit Achtsamkeit.

Quellen:

- Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. – https://www.deutsche-alzheimer.de

- Sabat, Steven R. (2011): The Experience of Alzheimer’s Disease: Life Through a Tangled Veil

- Kitwood, Tom (1997): Dementia Reconsidered – The Person Comes First

- Pflegewissenschaftliches Institut Witten/Herdecke (2023): „Macht in der Pflege: Eine vernachlässigte Dimension“

- Interviewauszüge aus dem Projekt „Stimmen der Demenz“ – Universität Zürich